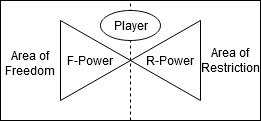

確かにゲーム「Inkbound」は面白い。私が思うにこのローグライクアクションゲームは様々な可能性を捨てていないところが素晴らしいと思う。可能性というより可塑性という方が正しいか。ゲームの設計が素晴らしいのは自由度と非自由度に対して理解力を高く示している点だ(可塑性の本質)。ゲヲログ2.0でも記事で解説した持論たる理論に過ぎないがこれは作図でこのように表すことができると私は常々考えている。次の作図を見てみてほしい。

ゲームの設計にあたってはこのように”できること”と”できないこと”とがある。プレイヤーはこの自由度と非自由度とのゆらめきの中で過ごすエンターテインメントの娯楽者に過ぎない。そしてその自由と非自由の間でプレイヤーは活動する。その拮抗が境界線として表される。ゲーム設計は人生ゲーム(試行)と同じ問題なので拡張できるが様々な外因がないという点でこのモデルは良くゲームの性質を表している。「Inkbound」は典型的なターン制ゲームに見られるグリッド移動ではないという点で特にこの自由性に強みを持っているのだ。もう一度作図を説明しよう。

「Area of Freedom」これが自由度の示せるエリアである。そして「Area of Restriction」これが制約性(非自由度)を表している。そしてそれらはその根源的なパワーを持っているがためゲームの表面に現れる性質を示す。これが「F-Power」及び「R-Power」である。ただこの作図で示せていないのは「プレイヤーに自由が与えられている」という主観的な発想である。つまり”できること”のほうが”できないこと”よりも優先度があるのは行動が事実に先行する中で当然のことなのだ。よってこの図は次のように発展的に改善できる。

自由度のエリア(「Area of Freedom」)が広まるわけだ(広まった部分を「Gain」としている)。マクロ的なゲーム設計においてもミクロ的なゲーム設計においてもそうなのだ。するとプレイヤーは”できること”が増える。システム上可能性が増え可塑性が強まるというのはこの意においてである。結論から言うとゲーム特にアクションゲームはこの図でその行動設計上の問題がすべて簡潔に表せるのだ。「Inkbound」のコアな設計配慮はこの図に見事に当てはまっている。端的に言うとこのゲームはこれだけなわけである。

ターン制ゲームプレイの発展型

プレイヤーが自由に移動でき、マルチプレイヤーでは全員が同時に行動でき、能力を連続で使用できる独特なターン制戦闘システム。直感的に素早く行動するのもよし、時間をかけて綿密な戦略を練って戦うのもよし。

Steam:Inkboundより引用

これはSteamからの引用だがこの作図の示している点を文字化するとまさにちょうどこうなる。「プレイヤーが自由に移動でき」「能力を連続で使用できる独特なターン制戦闘システム」というのは自由度が非自由度に先行していることを示すし、自由度が行動契約の中で非自由度よりも先行する要素であることを示している。プレイヤーはその間で生きるゲーマーのことでありゲーム操作を施す主人公のことでもある。

「Inkbound」に非があるのであればこの点だけにフォーカスし冒頭述べたような外因をうまく取り入れていないことかもしれない。他の多くのゲームについてもきっと同じことが言えるだろうし手前味噌なことだがこのモデルは多くのゲームの行動的要素・行動によってゲーム内のシステムを変容させることができる点をうまく説明できていると思う。ゲームと広域的試行のことでありプレイヤーはその行動学上の主人公を示すのである。